Peut-être que Lidl, Denner et surtout Aldi sont devenus philanthropes.

Peut-être qu’ils ont décidé, dans un élan de générosité, de vendre du pain à 0,99 CHF les 500 g par pur souci du bien-être collectif. Mais je n’y crois pas trop.

Ils savent qu’un produit de base comme le pain n’est pas seulement un aliment mais un symbole. Afficher un pain à moins d’un franc, c’est envoyer un message politique : « Regardez, nous protégeons votre pouvoir d’achat. » En réalité, ils protègent surtout leur chiffre d’affaires, au prix de l’illusion et d’un cynisme qui n’est plus à démontrer.

Prenons un repère concret : le blé bio suisse. Au départ de la ferme il coûte déjà 1,075 CHF le kilo. Mais il faut l’acheminer, le trier, le brosser, le moudre (avec environ 20 % de perte), ensacher la farine, la transporter, puis la transformer en pain. La farine issue de ce blé revient déjà à environ 1,35 CHF/kg rien qu’en matière première, ou même près de 2,90 CHF/kg pour une farine de meule (incomparable en terme de qualité).

Ajoutez à cela l’énergie, le travail du boulanger, les charges, les invendus, et vous obtenez un pain de 500 g dont le coût de revient réel tourne autour de 2,50 à 3 CHF au minimum.

Vendre un pain à 0,99 CHF n’a donc rien d’un exploit, mais relève plutôt de l’escroquerie comptable, du hold-up intellectuel, puisqu’on vide de sens le mot même de « pain » (le mot pain vient du latin panis, issu du verbe pascere qui signifie « nourrir »).

Or le miracle n’existe pas. Ce qui n’est pas payé à la caisse l’est dans la dégradation des sols, des conditions de travail, de la qualité et de la santé publique.

Ce pain à 0,99 CHF est un produit industriel fabriqué à la chaîne, à partir de farines importées (quoi qu’en disent les enseignes), dévitalisées, fermentées à la hâte et enrichies d’additifs destinés entre autre à prolonger la conservation, avec pour conséquences d’affaiblir la digestion et de favoriser les intolérances alimentaires.

Les économistes qui conçoivent ces stratégies ne se trompent pas, ils calculent. Le pain pas cher sert d’appât. On attire le client avec un symbole essentiel, puis on le fait consommer ailleurs, sur des produits à forte marge. Le pain n’est qu’un leurre marketing, destiné à faire croire à une défense du pouvoir d’achat tout en entretenant la dépendance. Ce n’est pas de la liberté économique, mais une forme de servitude volontaire soigneusement organisée.

Les conséquences ne s’arrêtent pas là.

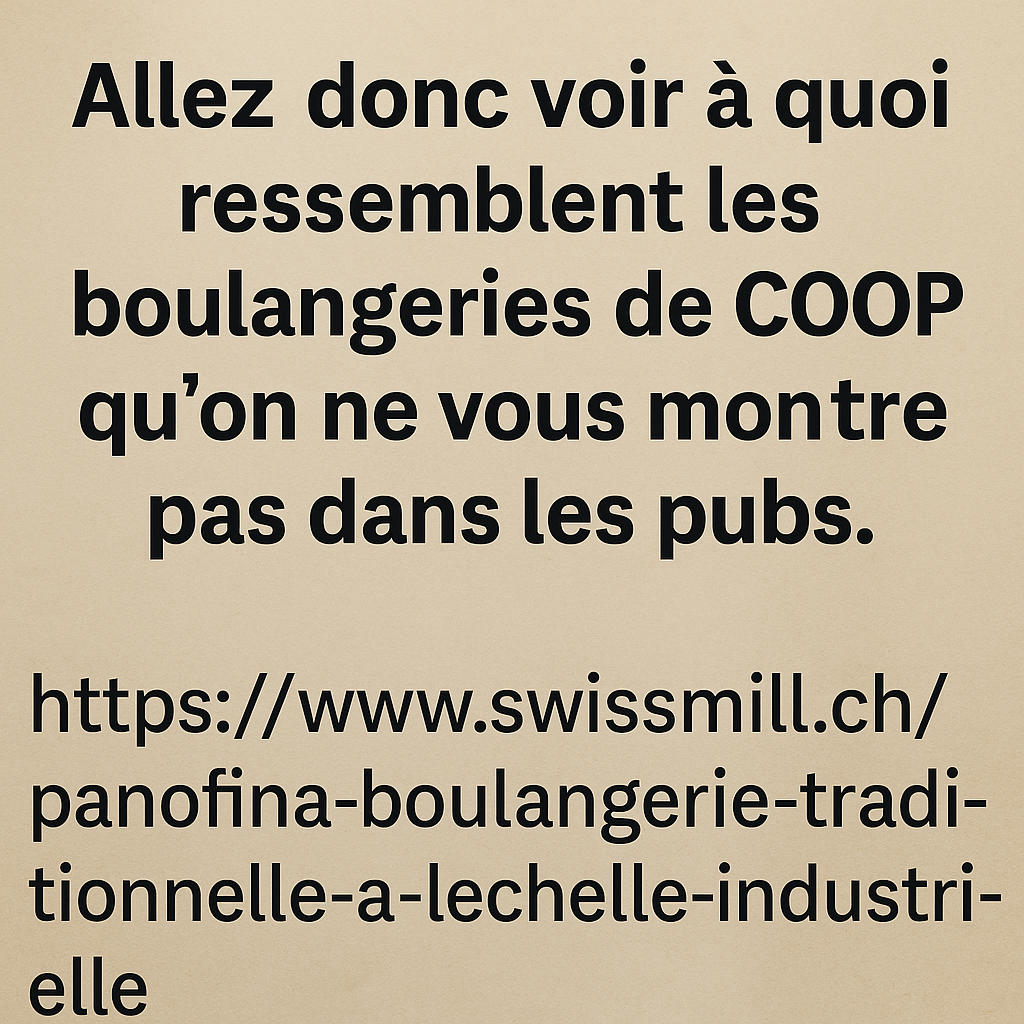

Cette guerre des prix ne met pas en péril les grands industriels du pain qui produisent déjà pour ces enseignes. Elle fragilise surtout toute une catégorie d’entreprises intermédiaires, de « petits industriels qui s’ignorent ». Ils se disent encore boulangers, mais fonctionnent comme des mini-usines. Leur production sort de laboratoires installés en périphérie, où des manutentionnaires travaillent à la chaîne entourés de machines. Ils alimentent plusieurs points de vente sous une même enseigne, voire même une marque qui appartient à leur fournisseur de matière première. Persuadés de préserver leur indépendance, ils ont accepté les règles du jeu industriel. Ils courent après des économies d’échelle, rognent sur la qualité, taisent leurs coûts de revient, tentent de s’aligner sur les prix des grands groupes. Leurs marges confortables d’hier ont peut-être nourri leur aveuglement d’aujourd’hui, mais à force de composer avec les grands moulins et les circuits de distribution qu’ils prétendaient concurrencer ils ont participé, parfois sans le vouloir, à l’érosion de leur propre raison d’être.

Face à cela quelques vrais artisans résistent. Leur production reste confidentielle, destinée à une minorité de consommateurs éclairés qui ont compris les enjeux. Ils travaillent avec des farines vivantes, des fermentations lentes, des circuits courts. Ils redonnent au mot pain son sens premier, un aliment qui nourrit au lieu de remplir.

Mais cette résistance se fait dans des contextes difficiles où tout est jugé à l’œil plutôt qu’au ventre, dans l’enfer d’un environnement économique saturé de produits industriels, d’un marché façonné par la vitesse, le volume et la publicité.

Même les systèmes de reconnaissance du « bon pain » évaluent la croûte, la couleur, la forme, l’odeur, parfois la mie, mais jamais la valeur nutritive, la vitalité, ni le respect du vivant tout au long de la chaîne. On récompense le croustillant et la régularité, pas la digestion ni la biodiversité.

Si l’industrie lourde ne s’en cache pas, fabrique et vend des produits calibrés dont l’obsolescence est plus une stratégie qu’un défaut, le plus inquiétant vient du fait que ces méthodes inspirent une multitude de ces entreprises artisanales passées du geste au système sans s’en rendre compte. Elles s’organisent en confréries aux dénominations prétentieuses, distribuent des titres, fixent des critères visibles, et se rassurent entre elles en se disant « artisans », mais au fond elles fonctionnent souvent selon les mêmes schémas. Mesurer l’apparence, ignorer la substance, donner une valeur marchande à ce qui n’en a plus beaucoup, pourvu que ce soit bien présenté.

Ce modèle s’effondre de lui-même et c’est tant mieux. À force de fabriquer des aliments qui remplissent sans nourrir, il fabrique des existences affaiblies, tue la vitalité qu’il prétend entretenir. Il ne s’écroulera pas demain mais s’effondre déjà, lentement, sous le poids de ses propres contradictions.

Chaque pain à 0,99 CHF vendu creuse un peu plus la tombe d’un système qui confond prix et valeur, quantité et nourriture. Ce n’est pas une victoire non plus pour le consommateur qui compromet ainsi sa santé, celle de ses enfants et celle de son environnement. Croire qu’on gagne en achetant moins cher, c’est simplement retarder la facture d’un désastre dont on ne peut plus ignorer l’existence. Les primes d’assurance maladie flambent, les sols meurent, les aquifères sont pollués, les forêts malades. On ne paie plus le pain mais les dégâts qu’il cause.

Merci donc à Aldi, Denner, Lidl et à tous ceux qui les imitent.

En minimisant la valeur du pain, ils ne font que mettre en lumière tout ce qu’ils ont perdu et tout ce que d’autres s’efforcent de préserver. Ils rappellent qu’un pain à 0,99 CHF n’a plus rien à voir avec du pain, et qu’ils ne vendent pas des aliments mais des prix. Ils démontrent que la seule chose qu’ils savent encore produire, ce sont des illusions, un bonheur à bon marché qui ne tient pas ses promesses.